فكتور الكك: جمعت الغرب الى الشرق في شخصي

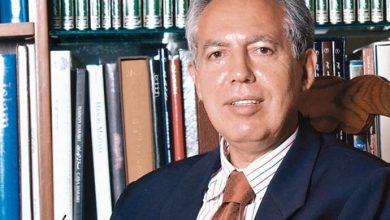

من أجل ان يساهم في مسيرة التطور، سواء تطور الانسان او المجتمع ككل، اختار المفكر البروفسور فكتور الكك رسالة التعليم، لانها الافعل في نقل الحياة من ضفة الى اخرى. وهو من المؤمنين بأن التعليم حق لكل الناس. كالماء والهواء والطعام، على حدّ قول طه حسين. لم يتوقف فكتور الكك عند حدود التعليم في كبريات الجامعات اللبنانية والعالمية، بل تعداه الى ميادين اخرى، وفي مقدمتها ميدان الكتابة، بلغات عدة، اذ انه يزاول مهنة الصحافة السياسية والثقافية منذ 55 سنة، وله ما يزيد عن عشرين مؤلفاً في مجالات مختلفة، في الادب والفلسفة واللغة والحضارة وعلم السياسة… عدا البحوث والدراسات في مجلات جامعية وعلمية بالعربية والفرنسية والفارسية والانكليزية، كما ترجم مجموعة من الكتب والدراسات عن هذه اللغات باللغة العربية، ونقل الى الفرنسية والفارسية آثاراً أدبية عربية… وقد وظف فكتور الكك الثروة المعرفية التي يختزنها، بغية تحقيق الاهداف التي يؤمن بها، وصولاً الى التقريب بين الاضداد، والى احلال ثقافة السلام بين الاديان والثقافات والحضارات والتقارب بين الشعوب والاوطان. انه يترجم المعرفة من اجل خير الانسان، لا ان تبقى في بطون الكتب. وهنا، يتحدث البروفسور فكتور الكك عن مسيرته الفكرية والعلمية بشكل شامل.

ما هو السبب الذي دفعك نحو التعليم؟

من نعم اللّه، عز وجلّ، عليّ ان جعل مني معلّماً، وهو لقب خُصّ به السيد المسيح، له المجد، وهو يصحّ في جميع الانبياء، ومن بعدهم في القديسين والأولياء والعٌرفاء، ثم غلب اللقب على جميع المدرّسين، نقلة العلم الى المتعلمين، في مختلف مدارجهم التعليمية حتى الاستاذية.

وفي هذا السياق تنوَّر احمد شوقي رسالة المدرّس المعلّم فقال صادحاً:

قُم للمعلّم وفّه التبجيلا:

كاد المعلّم أن يكون رسولا!

وَعَيْتُ، منذ سن مبكرة، أهمية التعليم، بما هو رسالة، لا مهنة ولا وظيفة، ولمّا بلغت مرحلة التعليم الثانوي، رأيتني، عن غير قصد، أميل بفرح الى إعداد نفسي لحمل هذه الرسالة، متشبّهاً بوالدي، الذي كان معلّماً، موزعاً خدمته بين الكنيسة والمدرسة، ثم بمعلّمي واستاذي بطرس البستاني في مدرسة الحكمة، وبعدها في الجامعة اللبنانية.

على خطى البساتنة

ما اكثر ما لفتك في شخصية بطرس البستاني، وما مدى تأثيره على مسيرتك التعليمية؟

كانت بلاغته في العربية مثلاً أعلى لي وكنّا نُطلق عليه في مدرسة الحكمة لقب «ربّ الأدب»، والمقصود كان الأدب العربي. كان، يفرض علينا ان نحفظ يومياً ما بين خمسة أبيات الى سبعة أبيات من الشعر الجاهلي، ثم من العصور الاسلامية والأموية والعباسية والاندلسية وعصر النهضة. فكنت أحفظ عشرة أبيات كل يوم! لذلك، كنت أثيراً لديه. ولمّا انتقلت الى الجامعة اللبنانية تابعت دراستي العربية وآدابها على يديه، اضافة الى أساتذة فضلاء آخرين. لكنه كان محور صبوتي الى مستقبلي في رسالة التعليم، وصولاً الى رسالتي في الحياة، عبرها. ولم أندم على توجهي ذيّاك، إلا اني ندمت على الافراط فيه، بحيث استأثر النقد الأدبي الذي كان يجسّده بجميع طاقاتي، فصرفني عن الشعر الذي كنت اعالجه بيسر، في العربية والفرنسية، ونلتُ فيه، خلال مباراة شعرية جامعية، جائزة التفوّق. ولم أعد اليه الا في فترة متأخرة، ناحياً منحى عرفانيّاً بشكل خاص، الى جانب اغراض شعرية أخرى، جامعاً، من جديد، بين هذين البحرين.

من جهة اخرى، قادني طموحي في هذا الميدان الى السّير على خطى استاذ مبرّز آخر في العربية وآدابها هو فؤاد افرام البستاني الذي غدا قدوة لي، بعد بطرس. كان فؤاد استاذاً في معهد الآداب الشرقية بجامعة القديس يوسف قبل ان يصبح رئيساً للجامعة اللبنانية. وكانت شهرته – وهو من جُبّ افرام البستاني – كشهرة نسيبه من جُبّ عيد البستاني. فتبعته الى معهد الآداب الشرقية وغدوت ظلّه الى أن تخرّجت.

أفق ثالث

هل اقتصرت دراستك الجامعية على العربية وآدابها؟

لم أقصر دراستي الجامعية على العربية وآدابها وشغفي بها، فقد تابعتُ دراسة الأدب الفرنسي، وكنت منذ فترة التحصيل في المرحلة الابتدائية، قد شُغفتُ باللغة الفرنسية، بفضل معلميّ في مدرسة الآباء اليسوعيين، ثم في مدرسة الحكمة في المرحلة الثانوية على يدي الاستاذ الشهير جان ريمون. وضاهى حفظي الشعر الفرنسي منذ القرون الوسطى حتى القرن العشرين، حفظي الشعر العربي منذ الجاهلية حتى اليوم.

لكن حدثاً مميزاً جعلني أصبو الى أفق ثالث غير هذين الأفقين المشعّين. ذلك الحدث كان تأسيس منبر اللغة الفارسية وآدابها في الجامعة اللبنانية سنة 1956. والعجيب في الأمر الذي سميته حدثاً أنه جاء تتويجاً لمسار شبه غامض في نفسي قادني الى تراث بلاد فارس منذ نعومة أظفاري. فكنت أول طالب سجل نفسه في دروسه. وكان من الطبيعي ان ابرز في دراسة الفارسية وآدابها بعد مساري الطويل مع ايران. وأنا لم اغادر لبنان اليها الا بالمعرفة النسبية والروح العائدة الى قصة ولادة السيّد المسيح وهدايا المجوس. وهكذا كنت أنال في مسابقات الفارسية وآدابها وامتحاناتها على يدي استاذي الدكتور محمد محمدي، مديري، علامة 20 من 20.

لمّا تخرجت في دورة الليسانس او الاجازة والتحقت بشهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، اخترت موضوعاً لرسالتي مقامات بديع الزمان الهمذاني في ابداعه وتصويره لعصره وأثره في الأدب العربي والاداب الاجنبية. وفي هذا السياق من البحث، صادفت تأثيراً للتراث الايراني فيه تلمّسته تلمّساً لأن ثقافة اساتذتي طغى عليها التوجه الغربي، ولا سيما الفرنسي، ما قوَّى تصميمي على تتبّع آثار الحضارة الايرانية في حضارتنا بما يتجاوز التعميم الى مرابض الدراسات المنهجية في الأدب المقارن والحضارة المقارنة.

صادف ذلك تخرجي طالباً أول، كما في مدرسة الحكمة قبل الجامعة، فحصلت على منحتين: واحدة من فرنسا، واخرى من ايران للحصول على الدكتوراه. وبعد تردّد ونصح من جانب اساتذتي واهلي باختيار فرنسا، عدت الى نداء عقلي المحبّ للبحث ولنيل شهادة ، وإلهام قلبي المشغوف بتراث ايران.

تقريب بين الاضداد

ماذا حدث لك بعد ذلك؟

انطلاقاً من ذلك كله، ركبت بساط الريح الى ديار الف ليلة وليلة، وحللت ضيفاً على جامعة طهران، وهو اللقب الذي أُعطيتُه ما أهّلني الى السكن في نادي الجامعة المخصّص للاساتذة الاجانب الذين يدرّسون في جامعة طهران. وسبب ذلك ان المطبعة الكاثوليكية كانت نشرت لي – بعد تحكيم صارم – رسالتي للماجستير حول مقامات الهمذاني، في سلسلة منشورات جامعة القديس يوسف وكبار الكتّاب، ما منحني مكانة مميّزة لدى ادارة الجامعة وكبار اساتذة جامعة طهران «الخالدين» أيامئذٍ الذين كانوا أفذاذاً ومطلعين على عصر النهضة العربية ودور جامعة القديس يوسف واليسوعيين فيها.

كانت دراستي في جامعة طهران لنيل الدكتوراه في الفارسية وآدابها وحضارتها فتحاً مبيناً بالمعنى الثقافي. لقد ضممت جناح ثقافتي العربية – الغربية الى جناح ثقافتي الفارسية الايرانية، فأحييت بهما خوافي معرفتي، وجمعت الغرب الى الشرق في شخصي. واندرج ذلك التوجه في مسار شخصي العامل باستمرار نحو التقريب بين الاضداد، والجمع بين المختلف، بلوغاً الى احلال التفاهم فالتعاون بين الشعوب في منطلق ثقافاتها، ولا أرى سبيلاً الى ذلك غير ذلك.

وقد أدّت بي هذه الثقافة المركّبة السامية – الآرية، الشرقية – الغربية، اضافة الى جبلتي القائمة على التوفيق والوئام، الى نبش التوجهات الانسانية فيهما التي من شأنها ان تخفّف من وطأة الماضي العدائي والتعصّب القومي، سعياً الى احلال ثقافة السلام بين الاديان، ولا سيّما بين المسيحية والاسلام، وبين العرب والايرانيين، هاتين الأمتين اللتين رفعتا للحضارة الانسانية بيتاً دعائمه أعزّ وأطول.

حضور الماضي في الحاضر

الى اي حدّ انعكست هذه المفاهيم على مسيرتك في التعليم والكتابة الفكرية؟

لقد تحوّل تعليمي الأدبين العربي والفارسي، والحضارة العربية – الاسلامية، والفلسفة العربية – الاسلامية، حضوراً للماضي في الحاضر، وخرج عن ان يكون محط رحال لشؤون لا علاقة لمجتمعاتنا بها. من هذا المنطلق صقلتُ مرآة قلوب طلابي بتعاليم الشعر المتسامي والنثر الهادف بأن ابرزت لهم، على سبيل المثال، قول ابن عربي الذي عايش حروب الفرنجة على الشرق فلم تؤثر بما آمن به من انسانية الانسان حيث اعترف عالياً، قائلاً:

أدين بدين الحب أنّى توجّهت

ركائبهُ فالحب ديني وإيماني.

وقد جاوبه من ايران حافظ الشيرازي صنوه في العالمية، بقوله:

كل ناحِ صار للحب مزارا

مسجدُ المسلم أو دير النصارى.

وقد واكبت كتاباتي – سواء كانت كتباً أو أبحاثاً مطوّلة او مقالات في الصحف والمجلات في لبنان وعبر العالم – هذه التوجّهات، سعياً مني لنشر ثقافة الحوار والتفاعل بين الشعوب. وأفدت من دعوتي الى مؤتمرات كثيرة في مختلف البلدان لتمرير هذه الرسالة في سياق المواضيع المطروحة. فكان احد المواضيع التي طرحتها في مؤتمر دولي عقدته جامعة الروح القدس في لبنان، هو بالعنوان الآتي:

«لُمَعُ سلام من تراثنا الانساني: تاريخنا وحضارتنا مرتكزان لحوار الحضارات والاديان».

وقد بيّنت في بحثي المطوّل هذا ان تاريخنا، رغم ما شابه من شوائب مثل تاريخ سائر بلدان العالم، حافل بالحوار والصفحات المشرقة المميزة لأن حضارتنا العربية الاسلامية قامت على مشاركة اتباع مجموعة من الاديان والاعراق فكانت حضارة تعددية لم تصطبغ بلون واحد.

وقد كان لي التوجّه نفسه في مهنة الصحافة التي أزاولها من دون توقف منذ 55 سنة، مذ كنت طالباً جامعياً.

وأخيراً، لا بدّ لي من القول، ينبغي علينا ان تكون كل اعمالنا هادفة، مضطلعة برسالة محلية واقليمية وعالمية. علينا ان ننشر ثقافة السلام بين الشعوب والدول، فالحروب الداخلية والاهلية والمذهبية تتهدّدنا. واذا لم يكن لنا دور في الاصرار على ثقافة السلام، فأي دور نريد؟!.

اسكندر داغر