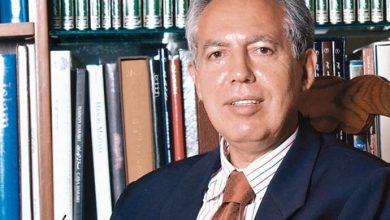

حميد سعيد… لقاء معه بعد ما يقارب الربع قرن

خلال «مهرجان الأبجدية الشعري الاول» الذي اقيم اخيراً في لبنان، وبالتحديد في مكان ولادة الحرف، في مدينة جبيل، بمشاركة مجموعة من شاعرات وشعراء العرب، اذكر منهم: الشاعرة المغربية مليكة العاصمي، والشاعر العراقي حميد سعيد، والشاعر المصري فؤاد علي طمّان، والشاعر التونسي المنصف المزغني… وهم من بين الذين كنت التقيهم في اكثر من عاصمة عربية، وخصوصاً الشاعر والصحافي حميد سعيد الذي يعتبر من ابرز شعراء العراق، حيث كنت التقيه بشكل دائم في بغداد باعتباره احد اركان «مهرجان المربد الشعري»، كما انني التقيته في مهرجان جرش في الاردن. وفجأة تغيّر كل شيء، لم تعد الدنيا وردية، بعدما تراجع السلم امام الحرب، وتراجع الشعر امام زحف التتر… وهكذا، بعد ما يقارب الربع قرن، عدت والتقيت بالشاعر الصديق حميد سعيد في لبنان، وكان لا بدّ لي من ان استحضر الماضي والذكريات، وما اعرفه عن هذا الانسان العراقي المقيم حالياً خارج وطنه الذي غنّاه كأحلى ما يكون الغناء.

اجل، فان حميد سعيد الذي احب وطنه العراق، واحب مدينته الحلّة، يعيش بعيداً عنهما، يعيش في الغربة، وهو الذي كان في يوم من الايام، يفكر بالعودة الى الحلّة، والاستقرار فيها…

في هذه المدينة وُلد سنة 1941، وترعرع في بيئة اقرب الى الريف منها الى المدينة، وفي عائلة لا علاقة لها بالثقافة المكتوبة… احب الغناء الريفي القديم، وحاول ان يغنّي، فلم يسعفه صوته.

لو انه استطاع الغناء…

في مكتبه، في الجريدة التي كان يرأس تحريرها، استقبلني حميد سعيد، بعدما نقلتني سيارته الى حيث يقع مكتبه.

يومها، حدثني مطولاً عن تلك المرحلة من حياته، اذ كان يسمع في اوساط العائلة، مثلما كان يسمع من آخرين في المدينة، ان احد اسلافه كان شاعراً وكانوا يتحدثون عنه بنوع من التبجيل، حتى ظن في تلك الطفولة المبكرة، ان الشاعر انسان من نمط خاص.

في هذا الوسط كان الغناء اول النوافذ التي تفتحت عليها عواطفه، اغاني الفلاحين وهم يأتون الى المدينة حاملين منتوجات حقولهم واغاني الملاحين الحزينة… فهو من مدينة تقع على نهر الحلّة، وهو فرع من الفرات. وفي المساءات كان يقف على شاطىء النهر يستمع اليهم ويحاول ترديد اغانيهم الشجية تلك.

لقد فشل في تقليد تلك الاغاني، والى امد بعيد ظل يعتقد: «لو استطعت الغناء، لما استبدلته بالنص الشعري».

طلب العلم ولو من عند العطار!

في مثل هذه البيئة، كان من العسير عليه ان يجد كتاباً، او ان يختار الذي يريد. ولذلك، كانت قراءاته محكومة بما يتوافر له من تلك الكتب.

كانت عائلته تشتري ما تحتاج اليه من عطار قريب من بيتهم، وكان هذا العطار يجلب الصحف والمجلات القديمة ويلف بها ما يبيعه الى زبائنه، وكان يحصل على المجلات من هذا العطار. واحياناً يجد كتاباً بينها فكان يعطيه اياه من دون مقابل لانه لا يحتاج اليه ولا ينفعه.

في العاشرة من عمره، حصل على اول كتابين: «الاجنحة المتكسرة» لجبران خليل جبران، ورواية بوليسية. وبرغم التباين بين الكتابين وموضوعيهما، فهو يذكر، انه كان يقرأ خلال العطلة الصيفية من ذلك العام احدهما، فاذا انتهى منه عاد الى الكتاب الآخر. وهكذا لا يذكر كم هي المرات التي قرأ فيها هذين الكتابين.

ان الذين ينشأون في بيئات لا تهتم بالثقافة المكتوبة، يضطرون للاعتماد على انفسهم في اكتشاف الاشياء وفي معرفة الحقائق، ولانه عاش طفولته في ظل حياة من هذا النمط، فقد كان كثير الاستغراق والتأمل حتى صارت مؤثراته داخلية اكثر منها خارجية.

انه يعتقد، ان تلك الطفولة منحته صفة الشخصية المستقلة وابعدته عن مؤثرات استلاب الآخرين، اشخاصاً ومواقف وافكاراً.

كَتَبَ الشعر بأصابعه لا بأصابع غيره

من هنا، فان هذا التكوين، انعكس على مشروعه الشعري، فمنذ البدايات كان يحاول ان يكتب نصه الشعري لا نصوص الآخرين، وان يكتب بأصابعه وليس بأصابعهم.

ولذلك، لم يستهل الكتابة الابداعية ولم يعتبرها بديلاً لاشياء اخرى، وعلى الرغم من انه قطع سنوات طويلة في كتابة القصيدة، واصدر مجموعات شعرية عديدة، الا ان علاقته مع القصيدة تزداد صعوبة، ويبدو له، انه يكتب قصيدته اليوم بعسر اكثر مما كان يكتبها في البواكير.

ان هذه العلاقة انتقلت من العام الى الخاص، من نصوص الآخرين الى نصه عينه، وما زال يخشى ان يقع في تقليد نص كتبه، وهذه الخشية ادت الى تطور تجربته الشعرية وغناها وتنوعها.

صحيح ان لكل شاعر ثوابته، ولحميد سعيد ثوابته الشعرية كذلك، لكن هذه الثوابت، لم تستطع ان تفرض على تجربته ان تتوقف عند ملامح مرحلة معينة او عند انجاز محدد، ان كل قصيدة تحاول ان تضيف الى سابقتها، وان كل مجموعة شعرية تحاول ذلك ايضاً.

ولذلك، فان مجموعاته الشعرية لا تعني كما تضمه ضفتا كتاب، ولكنها تعني مرحلة تمتّ الى سابقتها بشيء ولا بد ان تمت الى المستقبل بشيء ايضاً.

على طاولة الصحافة كتب اهم قصائده

وهكذا استطاع حميد سعيد ان يفجر تجربته الادبية والحياتية في ميدان الشعر، وان يحقق شخصيته الخاصة والمتميزة في كتابة القصيدة المعاصرة التي تحمل هموم انسان عصر تتقاذفه الرياح من كل جانب… انطلاقاً من اغاني الفلاحين والباعة في مدينته الصغيرة النائمة على ضفاف الفرات العظيم. كان يحفظ تلك الاغاني ويرددها بكل حنانها الموجع وحزنها العريق… كانت الاغنية في العالم الريفي ذاك، البلسم والجرح، حيث الحزن والفقر والتمرد…

ومن ثم، اتجه نحو الصحافة التي مارسها بشغف ومسؤوية، الى جانب الشعر… ولكن، لو اتيحت له فرصة الاختيار بين مجمل النشاطات التي يمارسها لاختار الشعر، لكن يبدو ان الانسان في بلاده، بشكل عام، وعلى المستوى الشخصي، من الصعب ان تتوافر له فرصة الاختيار هذه. ولذلك، حين يعود الى البدايات – كل البدايات – شعرية كانت، او اعلامية، او سياسية، او اجتماعية، لوجدها متداخلة… حتى انه من الصعب ان يفصل بين اول نص شعري او اول نص صحافي كتبهما، وهذا يصح على اولى ممارساته السياسية والاجتماعية.

وبرغم ما يقال، ان الصحافة تأخذ من حصة الابداع، فان حميد سعيد بحدود تجربته الشخصية، يعرف انه كتب اهم قصائده على طاولة الصحافي… ويعترف بأنه يشكك بالذين يحاولون ابعاد المبدع عن ممارسة الحياة العملية، ويبدو له ان هؤلاء يخشون من حرائق الشعر القادرة على اعطاء الحياة ملامح ذات حيوية متميزة.

ان عودة الى تاريخ الابداع العربي او الاجنبي، تضعنا امام حقيقة، ان بعض المتفرغين لم يمنحهم بطر التفرغ سمة الابداع الجيّد، وان غيرهم، برغم مشاغل الحياة، اعطوا للابداع الانساني اجمل صفحاته.

ان الانغمار في عمق الحياة يعطي المبدع خبرات ابداعية ومعرفية تظهر اهميتها حين تتوافر الموهبة، اي ان اي حديث عن الابداع بدون توفر الموهبة يبدو حديثاً نافلاً.

الشعر نشاط حضاري والشاعر يكتب للمجتمع

في رأي حميد سعيد، ان الشعر نشاط حضاري رافق طفولة الانسان ورافق مسيرته وما زال، وعبّر عن ادق خلجات الانسان وطموحاته في الكشف والبحث عن المستقبل. اما الشاعر فهو يكتب للمجتمع ويأتي كوحدة من وحدات النشاط الانساني الشامل من اجل التغيير، ولذلك يجب ان يكون مغامراً وشجاعاً ومكتشفاً، لا ان يسقط في أسر الوصف والتعامل مع القشرة الخارجية للأشياء.

ما ترجم عن شعره لا يمُتّ اليه بصلة ما!

اكثر من مجموعة شعرية صدرت له مترجمة الى اللغات الاجنبية، كما ترجم الكثير من شعره الى لغات عديدة… ترى، ما هو شعوره ازاء نصّه المترجم؟

في الواقع، قد يحسّ بنوع من الفرح ازاء ذلك، فهو انسان اولاً، وكل انسان يفرح حين يرى عمله في مدى اهتمام الآخرين به.

غير انه كشاعر لا يحس ان ما يترجم من شعره يمتّ اليه بصلة ما، ويعتبره كباقي الوشم في ظاهر اليد!

ومن العسير عليه ان يتصور مكونات قراء شعره المترجم، وبذلك يفقد التواصل معهم، وقبل ذلك يفقد التواصل مع النصّ ذاته. ثم من يدري ماذا يفعل المترجم بالشعر، ان لم نقل ما تفعل الترجمة. حتى ليظن ان اجدادنا من المترجمين العرب قد فعلوا حسناً حين أخرجوا الشعر من مجال اهتماماتهم بالترجمة.

ويذكر حميد سعيد، انه قبل اعوام التقى بشاعر من جمهورية جورجيا، فقدّم له بعض قصائده منشورة في احدى المجلات، بعد ترجمتها الى اللغة الجورجية، وبسبب رسم الحروف غير المألوفة كان ينظر اليها كما ينظر الى شخص مشبوه ادعى انه هو… ثم حين قرأها له، في محاولة لاعادتها الى عروبتها، همس قائلاً: انها قصيدة المترجم وليست قصيدة الشاعر.

فالمهم في رأيه، ان يترك الشاعر اثراً حقيقياً في لغته. اما الترجمة فهي نشاط ملحق بذلك الاثر، ان وُجد طبعاً. اما اولئك الذين يظنون انهم يحققون شرعية ابداعية من خلال الترجمة فهم واهمون.

هذا بعض ما سمعته من الشاعر العراقي المبدع حميد سعيد في تلك الجلسة البعيدة في الزمان وفي المكان.

اسكندر داغر