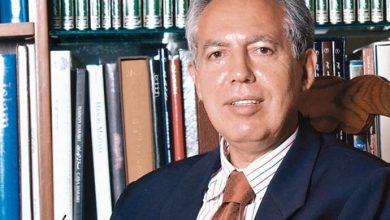

محمد الفيتوري… افريقي الوجه وعربي القلب واللسان

بعد معاناة طويلة مع المرض، رحل الشاعر محمد الفيتوري (1930 – 2015) في العاصمة المغربية الرباط، التي عاش فيها سنوات عدة، ودفن هناك في مقبرة الشهداء، بعيداً عن تراب وطنه السودان، وهو القائل: «لا تحفروا لي قبراً، سأرقد في كل شبر من الارض، ارقد كالماء في جسد النيل، ارقد كالشمس فوق حقول بلادي… مثلي انا ليس يسكن قبراً».

بألمٍ شديد تلقيت نبأ رحيله، وهو الذي عاش بيننا مدة من الزمن، ومعه تقاسمنا الشعر والخبز، الحلم والمغامرة… يوم كانت بيروت في ذروة تألقها، وكان الفيتوري نجمها المضيء، يشعر بالانتماء الوجداني الى كل ارض عربية اقام فيها.

أبصر محمد الفيتوري نور الحياة في بلدة «الجنينة» السودانية، كان أبوه صوفياً كبيراً، وفي طفولته استقرت اسرته في مدينة الاسكندرية حيث تابع دراسته الابتدائية والثانوية، بعد ذلك التحق بكلية دار العلوم متابعاً دراسته في علوم العربية والفلسفة وعلوم اخرى… وهو كان يعتبر ان سيرته معقدة، قائلاً: «أبي سوداني أسود، وامي ليبية وهي ابنة واحد من اكبر تجار الرقيق في ليبيا، في بداية القرن العشرين، وكانت جدتي من أبي جارية جميلة سوداء تزوجها جدي واعتقها. وفي حضن هذه الجدة تربيت مدة من حياتي متشبعاً بتاريخ النخاسة».

غنّى افريقيا… والشعر سلاحه

محمد الفيتوري، شاعر عرفته منذ زمن بعيد… اي منذ صدور دواوينه الشعرية الافريقية الاولى التي لم تكن مجرد قصائد وحسب، بل وثيقة غاضبة تدين اولئك الذين جعلوا من القارة السوداء على مرّ الايام، وكرّ العصور، غابة شاسعة يتساوى فيها الانسان بالحيوان!

محمد الفيتوري، هو الشاعر الذي غنّى افريقيا كأفضل ما يكون الغناء… وهو القائل عنها، عن معشوقته السوداء، في احدى قصائده:

وتطلعت الى عينيكِ، والشعر سلاحي

عاري الجبهة كالفجر، مغطى بجراحي

أتلقى عنكِ أعداءكِ، أعداء كفاحي

الذين اغتصبوا عرضك مرة

وحملوا عارك زهرة

عبثت اقدامهم في حرماتك

رقصوا فوق رفاتك

شوهوا تاريخك العالي، المهيب الكبرياء

أغرقوه بالدماء…

سرقوا أثمن ما يحمله صدرك يا أم بلادي

سرقوا تاجك، ثم اضطهدوك

سرقوا سيفك، ثم اغتصبوك

سرقوا مجدك، ثم احتقروك

إنما لم يقتلوك

فلقد كنتِ الملايين التي ليست تموت

الملايين التي يولد في احشائها

اليوم.. والغد..

والتي قوتها ليست تحد

والتي تولد في كل صباح، من جديد

في ملايين المهود

افريقي الوجه وعربي القلب واللسان

ومحمد الفيتوري ليس فقط شاعر القضايا الافريقية، بل هو في الوقت نفسه، شاعر القضايا العربية الكبرى… انه الانسان الذي اراد التقسيم الجغرافي للكرة الارضية، ان يجعل بلاده السودان، افريقية الوجه، وعربية القلب واللسان… تمدّ يدها اليمنى للقارة السوداء، واليد اليسرى للمنطقة العربية…

وكما السودان، كذلك شاعرها الفذ محمد الفيتوري الذي كان يحمل في صدره قلباً يطفح بالمشاعر الانسانية الموزعة بين الشعب الافريقي والشعب العربي، وتتفاعل في نفسه الاحداث والمآسي من أية جهة انطلقت، فأتى عطاؤه الشعري صورة واضحة المعالم، قوي البنيان، جريء بالاتهامات… وانساني الملامح.

قضية الحزن التاريخي!

التقيت به في اكثر من مكان، وفي اكثر من زمان… وذات مرة سألته: كشاعر من افريقيا… ما هي القضية التي تشغل بالك اكثر من غيرها؟

يومها اجابني بنبرة قوية فيها من الصدق، والاحساس، والثقة بالنفس، الشيء الكثير… قائلاً بالحرف الواحد: «حالياً تشغل بالي قضية الهزيمة، قضية الحزن التاريخي الذي يعيشه أبناء هذا الجيل… انني احاول الغوص وراء الاسباب التي ادت بجيلي الى هذه النتيجة…».

وتساءل: «هل هي الانظمة؟ هل هي الظروف الاجتماعية المتخلفة التي تعيشها امتنا العربية؟ ثم انني اتساءل خلال هذه المحنة عن مدى التبعة التي يتحملها المثقفون والفنانون والكتّاب، ومدى اسهامهم في هذه الهزيمة؟».

الجزء المتألم في ذاته!

شاعر من افريقيا تشغل باله الهزيمة اكثر من غيرها من القضايا… من هنا، سألته: هل هذا يعني، ان المشكلات التي تتخبط بها القارة الافريقية بشكل عام، والقارة السوداء بشكل خاص، لا تشغل بالك في المرحلة الحاضرة؟

قال لي الفيتوري: «منذ اعوام كنت أغنّي لافريقيا معشوقتي السوداء… كتبت لها: «اغاني افريقيا»، و«عاشق من افريقيا»، و«اذكريني يا افريقيا»، و«احزان افريقيا»، واخيراً مسرحيتي الحاملة عنوان «سولارا». وكنت في اعمالي هذه اغمس قلمي في الجزء الحزين المتألم من ذاتي، ذلك الجزء الذي شكلته رؤى القارة وصورها وأحاسيسها… وكان الانسان الاسود وما يعانيه من مهانة وعذاب وطموح وتمرّد وثورة ورفض وقبول، كانت هذه التناقضات هي المادة التي أصوغ منها قصائدي، كنت احد الاصوات التي تتفجر بها مواجع امتي السوداء… ثم تغيّر الواقع السياسي الافريقي».

واستدرك قائلاً: «اعترف ان الواقع الاجتماعي لم يتغيّر.. ارتفعت الاعلام السوداء باسم الحرية والسيادة الوطنية، وبأيدي ابناء افريقيا الوطنيين، مرفرفة في سماء القارة الافريقية، غير ان الماضي الثقيل الاسود الذي عاشته القارة ما زال يشدها الى الخلف… وتفسير ذلك بسيط للغاية، فالاستعمار، والقوى الرجعية، ومراكز النفوذ الاجنبي، ما تزال تحرّك – وان يكن من وراء الستار – مقاليد الامور في بلادي تلك… انني اعترف امام ذلك الواقع كشاعر غنّى، وتألم وآمن بقضيته، ان مسؤليتي لم تنته بعد، وان غنائي لشعوب القارة السوداء يجب ان يستمر، غير اني وانا اعيش في هذا الجانب من الارض الافريقية العربية التي داهمتها مفاجأة الهزيمة، اجدني موزعاً بين ولاءين».

ومن دواوينه الاخرى: البطل والثورة والمشنقة – معزوفة لدرويش متجول – ابتسمي حتى تمرّ الخيل – عرياناً يرقص في الشمس – وغيرها…

«لم أخلق لأكون شاعر غزل»!

وهنا، حاولت الابتعاد قليلاً عن الاجواء التي طغت على اسئلتي السابقة، والدخول الى اجواء اخرى، كالحب والمرأة والجمال… قلت له: اعتقد ان القضايا السياسية التي تعصف بالقارة الافريقية والمنطقة العربية، لم تباعد بينك وبين نداء القلب؟

كان جوابه يحمل في طياته صورة العاشق الذي ذاق طعم الحب حتى الثمالة، وقال: «كإنسان، استطيع ان اقول انني عرفت الحب، عرفته مراراً… عشت تجربته حتى نخاع عظمي. اما كشاعر، فالمسألة تختلف كثيراً، فأنا لا اذكر انني كتبت قصيدة حب واحدة، يمكن ان تكون قصيدة حب بالمعنى المألوف… ربما كان مرجع ذلك، الى انني لم اخلق لأكون شاعر غزل…»!

ولم اقتنع تماماً بالجواب.. اذ كيف يمكن للشاعر الذي يعتبر، بالدرجة الاولى، كتلة جياشة بالمشاعر والاحاسيس والجراح، ألاّ يلبي صوت العاطفة الصارخ في اعماقه، وذلك الى جانب الاصوات الاخرى…

ولم أتردد من طرح السؤال بشكل آخر: ولكن قراء دواوينك الشعرية يشعرون، او بالاحرى، يشاهدون في الكثير من قصائدك طيف إمرأة ما.. فكيف تفسّر لي هذه الناحية؟

اجاب موضحاً: «المرأة توجد في مكان ما من قصائدي.. في كل قصيدة من قصائدي توجد المرأة نفسها، الا وهي تلك السيدة السوداء العظيمة التي اجثو على ركبتي لأتطلع الى عينيها، والى جراحها، والى عذابها العظيم… تلك المرأة ليست امرأة عادية على الاطلاق، انها رمز القارة المنعكسة على مشاعري.. انها افريقيا».

القصيدة عمل ابداعي مرّكب…

من السياسة، وشبح الهزيمة، وماضي افريقيا الاسود… ومن الحب، والمرأة والمعشوقة السوداء… انتقلت الى صنعة القلم، بل الى صنعة الشاعر محمد الفيتوري، التي هي اجمل وأنبل صنعة في الوجود. وبما ان لكل شاعر رأيه الخاص في مجال الشعر، سألته عن مقومات القصيدة الناجحة، هل هو عنصر الصورة، او الموسيقى، او المحتوى، او البناء، او الدهشة والذهول…؟

لم يكن الفيتوري يعتقد «ان واحداً من هذه العناصر يكفي وحده لتكون القصيدة ناجحة، انما اجتماعها كلها في قصيدة واحدة».

وكان يرى، «ان القصيدة عمل ابداعي مرّكب تشترك في تكوينه كل حواس الفنان، كل طاقاته النفسية، كل امكانياته الفنية، كل وعيه وادراكه الصحيح لعلاقة الانسان بالمجتمع، وعلاقة الانسان بالحياة».

القصيدة الحديثة لم تزل في مرحلة التبلور

في مفهومي الخاص، انه ليس هناك شعر قديم وشعر حديث، بل هناك شعر جميل وشعر قبيح… وفي مفهومي ايضاً، ان الشعر الحديث فرض نفسه ولم يعد بحاجة الى شهادة الشعراء التقليديين، وشعراء القافية الواحدة كأسنان المشط… ولكن، وبالرغم من ذلك كله، يبقى هناك علامة استفهام ترتسم حول القصيدة الحديثة… فهل ان هذه القصيدة حققت جميع مكاسبها؟

بعدما استمع الفيتوري بإمعان الى رأيي حول هذا الموضوع، قال لي: «إذا كنت تعني بالمكاسب التي حققتها في انها ادت رسالتها الانسانية والاجتماعية، وفي انها اكتملت شكلاً ومضموناً، بحيث يمكننا الادعاء بأن القصيدة الحديثة اصبحت النموذج الاعلى والكامل للشعر، فذلك قول مليء بالمبالغة والادعاء… انها لم تزل في مرحلة المحاولة والتبلور على تعدد اساليبها، واختلاف مذاهبها… اما اذا نظرنا اليها من حيث كونها مكسباً يضاف الى مكاسب التراث الشعري العربي، في اعتقادي ان الحركة الشعرية الحديثة حققت هذا الغرض».

اسكندر داغر